Исключены:

- патологическая реакция на лекарственное средство БДУ (T88.7)

- осложнение, связанное с:

- иммунизацией (T88.0-T88.1)

- инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.-)

- уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие как:

- осложнения, обусловленные ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплататами (T82-T85)

- дерматит, обусловленный лекарственными средствами и медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)

- отказ и отторжение пересаженных органов и тканей (T86)

- отравление и токсическое действие лекарственных средств и химических веществ (T36-T65)

последние изменения: январь 2009

T81.0

Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках

Кровотечение любой локализации, являющееся следствием процедуры

Исключены:

- гематома акушерской раны (O90.2)

- кровотечение, обусловленное ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1

Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках

Включены:

- Коллапс БДУ во время или после процедуры

- Шок (эндотоксический) (гиповолемический) во время или после процедуры

- Послеоперационный шок БДУ

Использовать дополнительный код (K57.2) при желании, для выявления септического шока

Исключены: шок:

- вызванный анестезией (T88.2)

- анафилактический:

- БДУ (T78.2)

- обусловленный:

- адекватно назначенным и правильно введенным лекарственным средством (T88.6)

- введением сыворотки (T80.5)

- от воздействия электрического тока (T75.4)

- осложняющий аборт, внематочную или молярную беременность (O00-O07, O08.3)

- акушерский (O75.1)

- травматический (T79.4)

последние изменения: январь 2010

T81.2

Случайный прокол или разрыв при выполнении процедуры, не классифицированный в других рубриках

Случайная перфорация:

|

катетером эндоскопом инструментом для проб |

во время выполнения процедуры |

Исключены:

- инструментальное повреждение во время родов (O70-O71)

- перфорация, прокол или разрыв, вызванные устройством или имплантатом, преднамеренно оставленными в операционной ране (T82-T85)

- уточненные осложнения, классифицированные в других рубриках, такие, как синдром разрыва широкой связки [синдром Аллена-Мастерса] (N83.8)

T81.3

Расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках

Расхождение краев операционной раны

Исключено: расхождение краев:

- раны после кесарева сечения (O90.0)

- акушерской раны промежности (O90.1)

T81.4

Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках

Включены:

|

после процедуры |

Используйте дополнительный код, если это необходимо, чтобы выявить другие проявления инфекции, такие как сепсис или абсцесс.

Исключены:

- инфекция, связанная с:

- инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.2)

- ортопедическим устройством, имплантатом и трансплантатом (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

- инфекция акушерской хирургической раны (O86.0)

последние изменения: январь 2010

T81.5

Инородное тело, случайно оставленное в полости тела или операционной ране при выполнении процедуры

Всключены:

|

вызванные инородным телом, случайно оставленным в операционной ране или полости тела |

Исключены: закупорка и перфорация, вызванные ортопедическим устройством или имплантатами, намеренно оставленными в организме (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6

Острая реакция на инородное вещество, случайно оставленное при выполнении процедуры

T81.7

Сосудистые осложнения, связанные с процедурой, не классифицированные в других рубриках

Включено: Воздушная эмболия, связанная с процедурой, БДУ

Исключены: эмболия:

- осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00-O07, O08.2)

- беременность, роды и послеродовой период (O88.-)

- вызванная ортопедическим устройством, имплантатами и трансплантатами (T82.8, T83.8,T84.8, T85.8)

- связанная с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (T80.0)

- травматическая (T79.0)

T81.8

Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках

Включены:

- Осложнение ингаляционной терапии

- Эмфизема (подкожная) вследствие процедуры

- Незакрывающийся послеоперационный свищ

Исключены:

- гипотермия, связанная с анестезией (T88.5)

- злокачественная гипертермия, связанная с анестезией (T88.3)

T81.9

Осложнение процедуры неуточненное

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

Названия

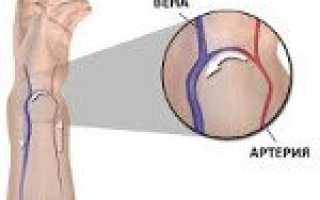

Название: Артериовенозная фистула.

Артериовенозная фистула

Описание

Артериовенозный свищ. Это патологическая прямая связь между артерией и веной (врожденная или приобретенная), которая создает кровоток в обход капиллярной сети. Он локализуется на любой части тела или во внутренних органах (головной и спинной мозг, почки, легкие, печень). Подкожные шунты выглядят как расширенные пульсирующие образования малинового цвета, нарушающие местный и системный кровоток. Диагностика проводится с помощью инструментальных методов визуализации (УЗИ и фистула ангиография). Лечение включает эндоваскулярную эмболизацию, микрохирургические методы и стереотаксическую радиохирургию.

Дополнительные факты

Артериовенозный свищ — это прямой анастомоз артерии с веной, проходящей кровью, в обход капилляров. Это довольно редкое заболевание — частота патологических почечных шунтов не превышает 1 случая на 1000 человек, спинальные свищи встречаются еще реже (1 на 100 тысяч). Однако среди сосудистых мальформаций головного мозга свищевые образования составляют 60–80%, распространенность периферических вариантов достигает 20%. Патологические анастомозы бедренной артерии составляют 12–30%, сонных и подключичных — до 25% от общего числа таких дефектов. Женщины страдают артерио-венозной дисплазией в 2-3 раза чаще, чем мужчины.

Артериовенозная фистула

Причины

Возникновение свищей опосредовано повреждением стенок артерий и вен под воздействием внешних или внутренних факторов. Наряду со структурными дефектами и заболеваниями ятрогенные факторы приобретают все большее значение в этиологии артериовенозных отклонений. В сосудистой хирургии различают следующие группы причин:

• Врожденные пороки развития. Большинство врожденных пороков развития являются результатом нарушения эмбриогенеза между 4 и 10 неделями беременности. Предполагается влияние внутриутробных инфекций, интоксикаций, повышенного артериального давления на мать и приема определенных лекарств во время беременности.

• Наследственные заболевания. Превращение мелких сосудов в артериовенозные отведения и аневризмы наблюдается при наследственной патологии — болезни Ранду-Ослера-Вебера (семейная геморрагическая телеангиэктазия), синдроме голубых пузырьков невуса. Существует связь с генетическими мутациями, которые нарушают нормальный ангиогенез (PTEN, RASA 1).

• Хроническая патология. Было обнаружено, что легочный свищ связан с хроническими легочными инфекциями и паразитарными инвазиями (туберкулез, шистосомоз, актиномикоз) и метастазированием рака щитовидной железы. Патология возникает при циррозе и врожденных пороках сердца.

• Механические травмы. Появление многих приобретенных дефектов связано с механическим повреждением вен и артерий, расположенных рядом и тесно прилегающих друг к другу. Это обычно происходит с уколами, выстрелами и реже тупыми ранами, переломами основания черепа и длинными трубчатыми костями со смещением отломков.

• Инвазивные вмешательства. Вероятность возникновения патологических анастомозов возрастает при катетеризации сосудов (аорто- и трансфеморальная коронарная ангиография, чрескожная чреспеченочная холангиография), биопсии паренхиматозных органов (печени, почек). Аналогичная проблема возникает после эндопротезирования коленного сустава, операции на межпозвонковом диске и нефростомии.

• Хирургические процедуры. Искусственно созданный анастомоз между артериальным руслом и венозной системой необходим для терминальной стадии почечной недостаточности, чтобы облегчить процедуру гемодиализа. По сравнению с другими типами сосудистого доступа артефактное соединение имеет более высокую долговременную проходимость с хорошей скоростью кровотока и низким риском осложнений.

Эрозия и самопроизвольный разрыв артериальных аневризм в близлежащих венах играют важную роль в этиопатогенезе аномалий свища. Важными и независимыми факторами риска патологических анастомозов являются антикоагулянты (гепарин, варфарин), артериальная гипертензия и женский пол.

Патогенез

Точный патогенез первичных артериовенозных дефектов неизвестен. В конце артериальной петли может возникнуть патология, приводящая к расширению тонкостенных капиллярных мешочков. Согласно другим предположениям, дисплазия является результатом неполной резорбции сосудистой перегородки, которая разделяет артериальное и венозное сплетение в пренатальном периоде развития плода. Предполагается, что небольшие свищи возникают при нарушении образования капилляров.

Травматическим клапанам предшествуют аневризмы и гематомы. Слияние кровеносных сосудов происходит в соответствии с типом заживления ран, как первоначально предполагалось. Кровь, которая проливается на окружающие ткани и частично растворяется, организуется с образованием трубчатого канала, соединяющего артерию с веной. Стенки патологического клапана укрепляют гладкую мускулатуру, элементы соединительной ткани и эндотелия, проникая из поврежденных ветвей. Постоянный кровоток через свищевой ход предотвращает его чрезмерный рост.

Отвод крови патологическими анастомозами вызывает кражу тканей, расположенных дистально. С изменением характеристик давления и кровотока турбулентные потоки появляются с обеих сторон дефекта, создавая условия для дальнейшего повреждения сосудистой стенки и дегенеративных процессов. В периферических тканях наблюдаются явления артериальной ишемии и венозной гипертонии, сеть коллатералей развивается компенсаторно. Большие свищи вызывают увеличение объема циркулирующей крови, нарушение сердечной деятельности, венозную недостаточность.

Классификация

Артериовенозные свищи являются частью структуры сосудистых мальформаций. Изолированная форма (прямое соединение) составляет 11% случаев, а смешанный шунт (с клубком скрученных ветвей) характерен для 53% пациентов. В клинической ангиологии такой анастомоз классифицируется на основании следующих критериев: Первичные свищи врожденные, вторичные свищи приобретены. Последние делятся на травматические, ятрогенные и спонтанные. Врожденные дети всегда возникают изолированно, без связи с другими факторами. Травматические свищи на верхних и нижних конечностях встречаются одинаково (20%), доля внутригрудных и внутрибрюшинных свищей составляет около 4%. В зависимости от положения бывают центральные (головной, спинной) и периферические (легочные, коронарные, почечные, печеночные, подкожные шунты). В области головы и шеи обнаружены экстрацеребральные (дуральные, каротидно-кавернозные), интрацеребральные (пиальные), экстракраниальные (магистральные сосуды шеи), экстра-внутричерепные (артериально-яремные) образования.

• По распространенности. Аномальные связи между артериями и венами ограничены и широко распространены, единичные и множественные. Распространенные формы имеют четкое генетическое состояние и могут быть включены в клиническую структуру синдромов Кобба, Клиппеля-Тренона, Паркс-Вебера. Градация артериовенозных свищей по размеру дефекта является одним из определяющих критериев, влияющих на выбор терапевтической тактики. Учитывая диаметр вены, различают различные варианты аномальных анастомозов: маленькие (от 1 до 3 мм), средние (от 3 до 6 мм), крупные (более 6 мм).

Существует ангиографическая классификация свищей, применимых к подкожным образованиям, расположенным в туловище и конечностях. Учитывая морфологию шунта, различают три типа поражений: I — артериовенозный, II — артериовенозный, III — артериовенозный.

Читайте также: Дивертикулярная болезнь толстого кишечника код мкб

Симптомы

Характер симптомов определяется расположением шунтов и их размерами. Небольшие образования на конечностях, в легких, почках и мозге обычно протекают бессимптомно и являются случайным диагностическим признаком. Врожденная патология проявляется в раннем детстве или в более старшем возрасте. Клиническая картина посттравматического свища развивается сразу после повреждения или через несколько недель, месяцев.

Подкожный сосудистый свищ заметен расширением вены, пальпацией и зрительной пульсацией, локальным отеком. Врожденные процессы часто сопровождаются изменением цвета кожи на красно-малиновый. Над образованием свища местная температура повышена, признаки ишемии наблюдаются в дистальных отделах: охлаждение, бледность, сухость кожи. Во время аускультации по пульсирующей аномалии слышны систолические и диастолические шумы. Если вы сильно нажмете на пласт пальцем, частота сердечных сокращений замедлится (феномен Бранхама-Николадони).

Значительная секреция крови из артерий в венозную плаценту с большими свищами приводит к появлению симптомов гиперкинетического кровотока: тахикардии, повышению систолического давления и пульса и снижению толерантности к физической нагрузке. Цервикально-кавернозные свищи могут проявляться пульсирующим экзофтальмом, односторонним покраснением склеры и конъюнктивы, двойным зрением, снижением остроты зрения и шумом в ушах. Дефекты мозга провоцируют развитие судорожного синдрома, головных болей, явлений неврологического дефицита (нарушения речи, мышечная слабость, нарушение координации и чувствительности, снижение памяти и концентрации).

Первые симптомы позвоночных образований не являются специфическими, в частности трудности при подъеме по лестнице, нарушения походки, сегментарные сенсорные нарушения (парестезия, гипо-, анестезия), корешковая боль в конечностях. Неврологические симптомы прогрессируют постепенно и усиливаются. На более поздних стадиях наблюдается мочеиспускание, дефекация и эрекция. Иногда заболевание имеет острое начало и прогрессирующее развитие с промежуточными ремиссиями.

Судороги. Шум в ушах.

Возможные осложнения

Давно существующие сосудистые шунты сопровождаются повышением давления в выходных венах, что вызывает их варикозное расширение с тромбозом и трофическими нарушениями. Выделение большого объема крови за пределы капилляров приводит к перегрузке сердца, кардиомегалии, развитию хронической недостаточности кровообращения и эндокардита. Серьезные последствия свищей связаны с их разрывом и последующим внутренним кровотечением.

Внимание к веществу головного мозга осложняется геморрагическим инсультом с развитием стойких неврологических расстройств и инвалидности пациента. Почечные аномалии сопровождаются внутрибрюшинным и забрюшинным кровотечением, и разрыв главных стволов может иметь самые неблагоприятные последствия, даже смерть.

Диагностика

Диагностика врожденных и приобретенных артериовенозных свищей в большинстве случаев проводится с помощью инструментальной диагностики. Клинические методы могут обнаружить только периферическую аномалию (на туловище, конечностях) или, основываясь на всех симптомах, заподозрить ее наличие в каком-либо органе. Следующие диагностические процедуры обеспечивают точную визуализацию сосудистого образования:

• Ультразвуковой свищ. Дуплексное УЗИ подтверждает наличие артериовенозных сообщений об изменениях параметров кровотока и морфологии сосудов. В расширенной артериальной артерии исследование показывает низкое сопротивление потоку, на уровне свища оно становится турбулентным и быстрым, а широкие толстостенные вены характеризуются артериальной формой. Предоставляет информацию об анатомических особенностях артериовенозного свища. КТ периферических артерий, исследование почечных сосудов, КТ брюшной аорты проводят в зависимости от расположения свища. Обычно компьютерная томография выполняется с ранним контрастным заполнением вен в артериальную фазу. Детальный морфологический анализ вовлеченных структур, оценка местоположения и размера фистулы необходимы для выбора оптимальной терапевтической стратегии.

• МР-деформационная ангиография. Благодаря магнитно-резонансной ангиографии можно добиться оптимальной визуализации мягких тканей, определяя взаимное расположение пораженных и здоровых структур. Чаще всего проводится исследование для выявления патологий в головном и спинном мозге. Введение контрастного вещества (на основе гадолиния) позволяет оценить гемодинамические параметры и повысить информативность метода.

• Цифровая вычитающая ангиография. Это исследование контраста сосудистой системы с компьютерной обработкой. Цифровая ангиография основана на вычитании (вычитании) значения плотности ткани матрицы из других изображений, что позволяет отличать исследуемые зоны от общего изображения. Сначала делается панорамная рентгенография дефекта свища, все последующие сделаны с контрастным усилением.

• Традиционная анастомозная ангиография. Это предписано непосредственно перед медицинской коррекцией или в ситуациях, где неинвазивная визуализация недостаточна для полного диагноза. Катетерная ангиография показывает динамику кровотока с точной анатомией вен и артерий, показывая вовлечение мельчайших ветвей и защитных механизмов. Обычно проводится периферическая артериография отдельных мест.

Диагностическая программа составлена сосудистым хирургом или специалистами с ограниченными возможностями. В дополнение к описанным исследованиям, КТ или МРТ головы, позвоночника и внутренних органов назначаются. Учитывая местоположение патологии, может потребоваться консультация нейрохирурга, пульмонолога, уролога и других врачей. Распространенные пороки развития (капилляры, плексиформы), аневризмы сосудов, гемангиомы и варикозное расширение вен связаны с общей патологией, с которой необходимо дифференцировать артериовенозный свищ.

Лечение

Целью лечения является закрытие патологического анастомоза при сохранении проходимости основных сосудов. Он основан на принципе изоляции и разрушения ненормального соединения артериального русла с венозным. Выбор оптимальной тактики основан на расположении, размере и типе анастомоза, динамике кровотока и дистальных участках. На практике используется несколько методов исправления ошибок:

• Эндоваскулярная эмболизация. Это наиболее распространенная форма лечения свищевых пороков развития. Он основан на введении веществ или устройств для эмболизации в центральную область свища: клея, частиц или материалов (Onyx, NBCA, STS), сосудистых пробок, спиралей (стентов), съемных цилиндров. Эндоваскулярная эмболизация, осуществляемая катетеризаци